上周三,DeepSeek開源了新的基礎模型,但不是萬眾期待的V4,而是V3.1-Base,而更早時候,DeepSeek-V3.1就已經上線了其網頁、App端和小程序。

不過,經過這差不多一周時間的真實用戶測試,DeepSeek-V3.1卻上演了bug大秀,讓全網熱議紛紛。

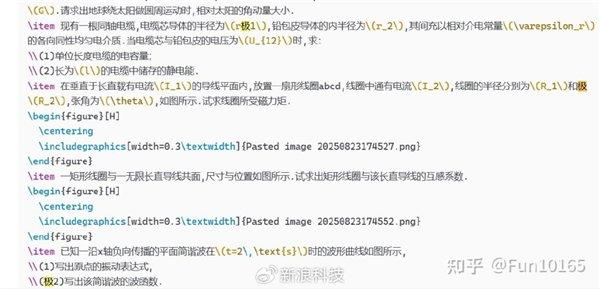

DeepSeek 最新版 V3.1 被多名開發者實測發現,會在完全不該出現的地方插入「極 / 極 / extreme」等 token。

`time.Second` 變成 `time.Se 極`,版本號 `V1` 變 `V 極`。更糟的是,這個問題不僅出現在第三方量化部署,連官方全精度也會復現,影響真實編碼流程。

開源社區用戶給出多組復現場景:在 Go 等語言生成里,模型會把詞元「粘」到標識符中,`Second` 前隨機插入「極/極/extreme」,即便是 `top_k=1, temperature=1` 的保守解碼也躲不過。

有人起初懷疑是極低比特量化或校準數據集邊緣效應所致,但隨后在其它網站的 FP8 全精度 版本也復現了相同問題,說明并非單純部署層事故。

若是開發者們沒有細看,直接用了生成的代碼,就會導致編譯不通過等情況,可以說是對需要高精度、結構化輸出的場景是致命一擊。

截至目前,大家已經統一將問題的矛頭指向了 DeepSeek V3.1 模型本身,CodeBuddy詢問后回復稱,已經和DeepSeek團隊取得聯系,將在最近的一個版本中進行修復。

域名頻道IDC知識庫

域名頻道IDC知識庫